BLOG ブログ

試行錯誤を繰り返せるシミュレーションで、ものづくり企業のDXを促進。デジタルツインの可能性とは

「生産ラインの変更をしたいが、事前のシミュレーションが難しい」

こういった課題をお持ちの企業も多いのでは。

人手不足の解消や業務の効率化に欠かせないものとして、社会全体で急速に進むDX。産業界でもさまざまな業務プロセスをデジタル技術で改善することが進んでいます。中でも期待されているのが、実際にものを作ることなく、データ上で行うさまざまなシミュレーションです。

そこに欠かせない技術として注目されているのが、デジタルツイン。

今回は西川コミュニケーションズの研究機関「MONOZUKURI-X研究所」でものづくり企業の業務改善支援・研究に取り組むセールスプランニングマネージャー 石川 浩司にインタビュー。デジタルツインの基礎知識から、ものづくり企業において期待されているメリットや活用法、そして西川コミュニケーションズのデジタルツイン関連の取り組みについて聞きました。

デジタルツインとは? VRやメタバースの違いについて

―――まず、基本的なところから確認させてください。デジタルツインとは何でしょう。

石川: 現実世界から収集したあらゆる情報・データをもとに、仮想空間に現実空間を再現する技術の総称です。仮想空間上に現実世界とそっくりな「双子」の3次元モデルを作り出すことから、このように呼ばれています。

例えば製品や工場、製造設備のデータ、それらの運用データやさらには環境データといったさまざまなデータを組み合わせ、仮想空間上に限りなく現実に近い工場を作り上げることができます。

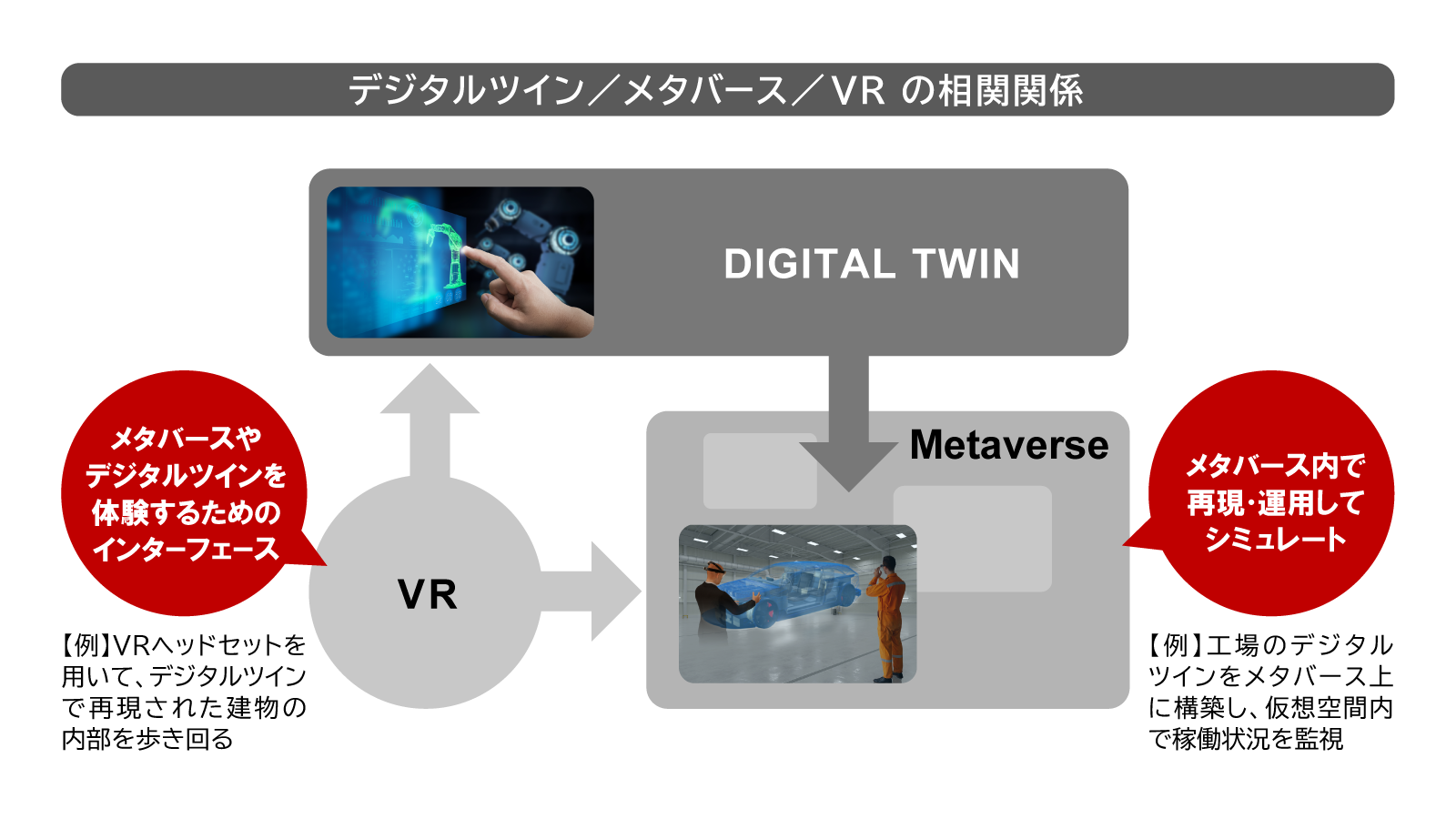

―――仮想空間といえばVRやメタバースを連想しますが、それらとは何が違うのでしょう?

石川: デジタルツインとメタバースやVRは混同されている方も多いですね。確かにどれも仮想空間に関連したものですが、これらはまったく切り口の異なるものです。

例えば、メタバースとはネット上に構築された仮想空間のことをいいます。アバターと呼ばれる自分の分身を介して、離れた場所にいる人たちと対面に近い感覚で交流できます。

産業分野では、開発中の試作品などをデジタルツイン技術で仮想空間上に再現し、それを複数人で同時にレビューするといったシーンで活用されています。

一方、VR(Virtual Reality:仮想現実)はヘッドマウントディスプレイなどのデバイスを装着し、仮想空間の映像を視界全体に映し出すことで、実際にその場に入り込んだような没入感を得られるという技術です。

デジタルツインで再現した試作品をPC画面ではなくヘッドマウントディスプレイで確認したいとなれば、VR用のデバイスの出番になります。

VRについて詳しくはこちらの記事をご覧ください

ビジネス活用が進むXR技術とは? VR・AR・MRの違いと活用事例を紹介

―――デジタルツインで再現したものを、VRやメタバースで活用するという関係性なんですね。

石川: VRやメタバース自体は、現実にはあり得ないものも体験できることが大きなメリットです。ゲームなどエンタメの分野では、そういった非現実的な体験ができることも魅力になっていますよね。

ただ産業分野での活用という点では、デジタルツインが前提にあり、それをどう活用するかによってメタバースやVRといった手段を選択するという関係性になっています。

産業分野でデジタルツインが期待される、その背景と活用例

―――なぜ今、産業の分野でデジタルツインが注目されているのでしょう?

石川: 背景にあるのはDXです。産業界でもさまざまな業務プロセスをデジタル技術に置き換えていくことが急速に進んでおり、中でも期待されているのがデジタルによるシミュレーションなんです。

例えば工場で生産ラインを変更するとなると、既存の工場に新たな設備がちゃんと入るのか、作業性のいいレイアウトはどうなるのかといったシミュレーションが必要になります。しかし、これらを実際の工場内で行うことは容易ではありませんよね。

そこでデジタルツインが活躍するんです。仮想空間上で現実に限りなく近い高度なシミュレーションを行うことが可能ですから。

―――しかし、シミュレーション自体はこれまでも行われてきたことですよね。特にデジタルツインを活用するメリットとは何でしょう。

石川: ずばり「何度も構想や計画をシミュレーションし、失敗できる」ということにつきます。

最終的にはシミュレーションで最適解を導き出すことになるのですが、そこに至るまでの構想や計画は実際の現場では簡単にはいきません。そして実際に設備を動かしてみたはいいもののどこかに不具合があった...となれば、不良品をたくさん生み出すことにもなりかねません。となると損失も多大です。

しかしデータ上なら失敗があったところで大きな損失にはなりません。何度もシミュレーションを行い、たくさん失敗をしながら、最適解を探り出すことができます。投資自体も最適化され、無駄を省いたより意味のあるものにしていけるんです。

―――特に活躍しているのはどのような場面でしょう?

石川: 特に取り組みが進んでいるのは、製造業や建設業、都市計画などです。

製造業では先に例に挙げたような製品設計や生産ライン、それから物流などの最適化シミュレーションに使われることが多いです。

建設業や都市計画では、国策として動いているものも多いんですよ。例えば

日本全国の3D都市モデルの設備・オープンデータ化プロジェクト「PLATEAU(プラトー)」も、都市空間のデジタルツインの実現を目指して国土交通省が主導しているプロジェクトです。

PLATEAU公式サイトはこちら

PLATEAU [プラトー] | 国土交通省が主導する、日本全国の3D都市モデルの整備・オープンデータ化プロジェクト

それから、国土交通省が原則適用を求めているBIM(Building Information Modeling)の取り組みにおいても、デジタルツインが活用されています。

これはコンピューター上に現実と同じ建物の3次元モデルを構築し、設計から施工、維持管理に至るまで建築ライフサイクル全体を情報管理するソリューションです。建設生産・管理システム全体の効率化・高度化を図るために用いられています。

―――システム全体の効率化・高度化までとなると、ずいぶん幅広いですね。そこまで高度なことが可能になるんですか。

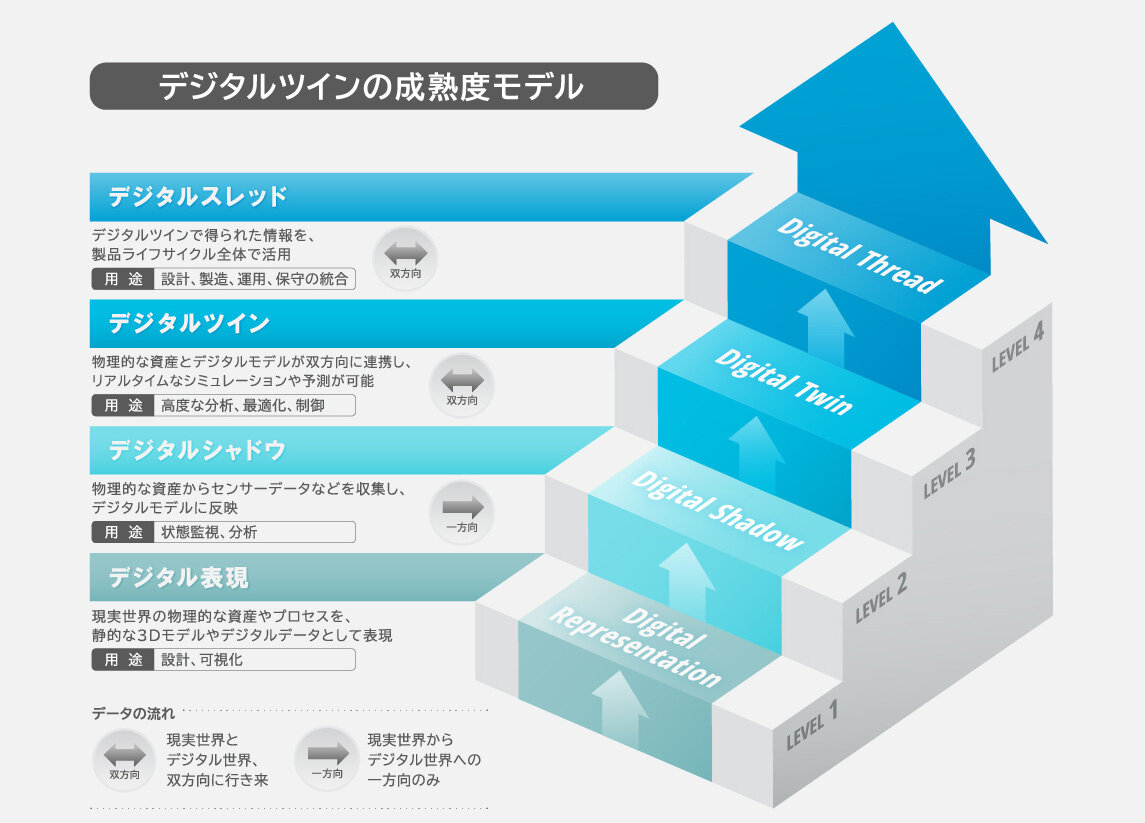

石川: デジタルツインと一言で言っても、構築したデータをどう活用していくかによってできることが変わってくるんです。その活用レベルに応じて以下の4段階の成熟度があるといわれています。

まず、現実世界の物理的な資産やプロセスを仮想空間上に3次元モデルで表現することがレベル1。そこにセンサーなどの各種データを連携させるのがレベル2です。実際のカメラや温度計などから得られるリアルタイムのデータを3次元モデルに反映させることで、シミュレーションを可視化したり、設備の稼働状況などの遠隔監視が可能になります。

レベル3からはAIが登場します。シミュレーション結果をAIが判断し、問題があればアラートを出すだけではなく、解決策までシステム自体が回答して自己解決していきます。

レベル2まではデータの流れは現実世界からデジタル世界への一方通行でしたが、レベル3からはデジタル世界から現実世界へとフィードバックされて対話式になります。

そしてレベル4では、製品ライフサイクルに関わるすべてのデータを一貫して管理し、業務効率や品質の向上、コスト削減などさまざまなことを可能にしていきます。

―――単純にこれまでのシミュレーションと入れ替わるものではないんですね。

石川: そうなんです。従来やってきたシミュレーションがデジタルに置き換わるのではなく、これまではできなかったより高度なシミュレーションや管理まで可能になるのがデジタルツインです。

DX自体がそうなんですよ。いろいろな企業の方とお話ししていると、DX=IT化して自動化や省人化をするというイメージを持たれている方が多くいらっしゃるんですが、DXは単に自動化して工数を減らそうというものではありません。今ある仕事をデジタルに置き換え、根本的に業務を変革していこうというのが本当のDXです。デジタルツインも同じなんです。

デジタルツイン普及への課題

―――いいことづくしのようなデジタルツインですが、課題などもあるのでしょうか?

石川: 私たちにもいろいろとご相談いただくことが増えており、デジタルツインに対しての期待が非常に高まっていることは感じるのですが、活用度合いは諸外国に比べればまだまだですね。理由としては以下のようなものがあります。

1.初期投資とコストの高さ

デジタルツインの導入には、高性能なセンサー、クラウド環境、大量のデータを処理するAIやツールといったさまざまな設備が必要になります。

これらの設備投資や運用コストがかかるため、特に中小企業にとっては導入のハードルが高くなっています。

2. データの標準化・統合の遅れ

日本では企業ごとに独自のシステムやデータフォーマットが作られていることが多く、データの統合や標準化が、まだまだ進んでいません。

3. デジタルツイン人材の不足

デジタルツインの活用にはIoTやAIといったさまざまなテクノロジーが求められます。

これらのノウハウを持つエンジニアが不足していることも、デジタルツイン普及の課題のひとつです。

4.既存システムや業務フローとのギャップ

製造業やインフラでは長年使われているレガシーシステム(古いITシステム)が多く、これらと最新のデジタルツイン技術を統合するのが難しい現状があります。

またデジタルツインの導入がどの程度の利益を生むのかが明確ではない、データに基づく判断決定よりも経験や勘に頼る文化があるといった事情から、デジタルツインの導入に対するハードルが高くなっています。

5.日本全体でのDX自体の遅れ

デジタルツインはDXの文脈で活用が期待されている技術です。日本全体でDXの推進が遅れていることもあり、DXが進んでいない企業ではデジタルツインの採用もなかなか進みません。

人材不足解消に向けた、西川コミュニケーションズの人材育成プログラム

―――どれもすぐには解決できなさそうな難しい課題ですね。これらの課題に、導入企業はどのように対応していけばいいのでしょうか。解決の見込みはあるのでしょうか?

石川: コスト面については、サブスクリプション型など初期投資を気にせず運用できるサービスが出てくるのではないかと思われます。実現すればコストの課題感は大きく変わるのではないでしょうか。共通データフォーマットも国が国策として取り組みを進めているので、こちらも少しずつ解決の兆しが見えていると思います。

そして人材不足に関しては、我々西川コミュニケーションズがお力になります。そのための取り組みが「デジタルツインアカデミー」。3DCGコンテンツ開発に欠かせないUnityエンジニアを育成するための、企業向け人材育成プログラムです。

―――しかし、西川コミュニケーションズ社内にもUnityエンジニアが在籍していますよね。なぜ他社の人材育成にも取り組むことになったのでしょうか?

石川: デジタルツインの土台にあるのはCG技術です。その中心的なツールとして注目されているのがUnityですが、これは一般的な認知としてはゲーム開発エンジンなんですよ。ゲーム業界にはUnityエンジニアがある程度いるんですが、産業分野で活用できる人材は圧倒的に不足しているのが現状です。

実際、私たちのところにも「スタッフを派遣してもらえないか」とか「Unityの操作を教えてほしい」といったご相談を多くいただいていたんです。

人材育成の取り組みの背景について、詳しくはこちらの記事もご覧ください

産業DXの中心に「Unity」。Unityエンジニアを育成する、西川コミュニケーションズの取り組み

―――それで産業用途に特化した教育プログラムを開発したというわけですね。

石川: Unityの基本的な操作方法を学べる入門コースや、Unityで主流となるノンプログラミング開発手法や管理手法が学べる開発コース、Unityプログラミングに不可欠なC#の基礎を学ぶプログラミングコースなど、目的によって選べる複数のコースをご用意しています。

またこれら人材育成プログラムとは別に、セミナーやワークショップの開催を通じてデジタルツインの理解や活用促進の意識改革をしていくことも進めています。

―――デジタルツインの普及に向けて、幅広く取り組まれているんですね。

石川: 現在、ものづくり企業はカーボンニュートラル対応や市場変化への適応など、多くの課題に直面しています。生き残るためにはビジネス構造転換が必須であり、デジタルツイン、そしてDXはそのために欠かせないものです。

西川コミュニケーションズでは、中部のものづくり企業が継続的に事業を維持・発展していくことを目的とした「MONOZUKURI-X研究所」という研究機関を立ち上げています。デジタルツインアカデミーもその活動の一環です。

MONOZUKURI-X 研究所について詳しくは公式サイトをご覧ください

MONOZUKURI-X 研究所

私たちの使命は、ものづくり企業の課題に対して支援や人材育成をサポートし、中部地域の産業の推進に寄与していくことです。デジタルツイン人材育成でお困りごとのある方はぜひお問い合わせください。もちろんデジタルツイン導入そのもののご相談も承ります。

デジタルツインアカデミーのプログラム内容や受講概要について、詳しくはサービス紹介ページをご覧ください

デジタルツインアカデミー Unity人材育成プログラム

デジタルツイン人材育成についてのお問い合わせはこちら

お問い合わせ石川浩司

西川コミュニケーションズ株式会社 MONOZUKURI-X研究所 セールスプランニングマネージャー 入社後DTP・デザイン・システム開発・マーケティング・プロモーションを経て2015年に3DCG事業を立ち上げ推進中。 現在は3DCG制作やインタラクティブコンテンツ制作・デジタルツインなど幅広いソリューションサービスを研究・開発・販売するセールスプランニングマネージャーを担当。